Die Geschichte der Ausstellungen, die im 20. Jahrhundert in Jena an Goethe erinnern, ist noch nicht geschrieben worden. Eine genauere Untersuchung dürfte einen beträchtlichen Erkenntniswert haben. In welcher Weise wird Goethe, so könnte man fragen, vor welchen geschichtlich-gesellschaftlichen Hintergründen jeweils in Anspruch genommen? An welchen Orten Jenas wird er und mit welchen Mitteln ‚inszeniert‘? In welches Licht rücken dabei die Geschichte der Stadt und der Universität Jena? Wie konstelliert sich in den Ausstellungen das Verhältnis von Jena und Weimar? Und wie verändern sich, blickt man auf das ganze Jahrhundert zurück, die Ausstellungspraxen und ihre diskursiven Zusammenhänge?

Das „Goethe-Schiller-Zimmer“ im 1901 gegründeten Stadtmuseum Jena

Eigene Zimmer der „großen Zeit Jenas“ und seinen Persönlichkeiten dürfen in dem von Paul Weber (1868–1930) gegründeten Stadtmuseum Jena nicht fehlen. In dem Bericht, den der Direktor über die Jahre 1911, 1912 und 1913 gibt, ist zu lesen:

Das Goethe-Schiller-Zimmer, das Glanzstück unseres Museums, das sich bei unserem Publikum auch einer ganz besonderen Beliebtheit erfreut, wurde durch einige Schillermedaillen, einige große Buntkupfer zu Schillers Dichtungen (aus der Biedermeierzeit) und die große Radierung, die dem „Genius Schillers“ geweiht ist [gemeint ist: Johann Christian Reinhart: Die große heroische, Schiller dedizierte Landschaft, Radierung, um 1800], bereichert. Die Goethe-Abteilung erhielt ein Exemplar des prachtvollen Faust-Druckes aus dem Verlage Diederichs geschenkt (Dr. Nohl).[i]

Sieben Jahre später gibt der Kunsthistoriker Weber folgende Beschreibung des Zimmers:

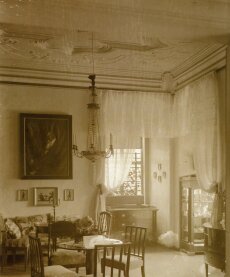

Bildnisse beider Dichter und des Jenaer Kreises jener Tage, Möbel aus Goethes Absteigequartier im Schloß, Büsten, Handschriften, Bücher, Illustrationen zu Schillers Werken […] haben sich dort in den letzten zwanzig Jahren zusammengefunden. Die Ausstattung des Raumes erstrebt, ein Bild von dem Formenwillen und dem Geschmack der ‚klassischen Zeit‘ zu geben.[ii]

Und nach der Neugestaltung des Museums heißt es 1929 im „Führer durch das Jenaer Stadtmuseum und seiner ersten dreißig Jahre“:

Jena war gegen Ende des 18. Jahrhunderts neben Weimar ein Brennpunkt der klassizistischen Geistes- und Geschmacksrichtung, die aus dem griechischen und römischen Altertume die Vorbilder entnahm. Auf diesen Ton ist der Raum abgestimmt. Goethe und Schiller waren damals beide eng mit Jena verknüpft. Allerhand persönliche Erinnerungsstücke an sie haben sich hier zusammengefunden.[iii]

Das „Goethe-Zimmer“ im Wilhelmerschloss während

der Schiller-Gedächtnisausstellung (1905)

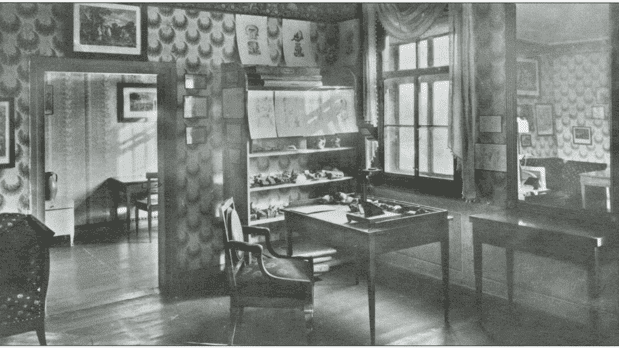

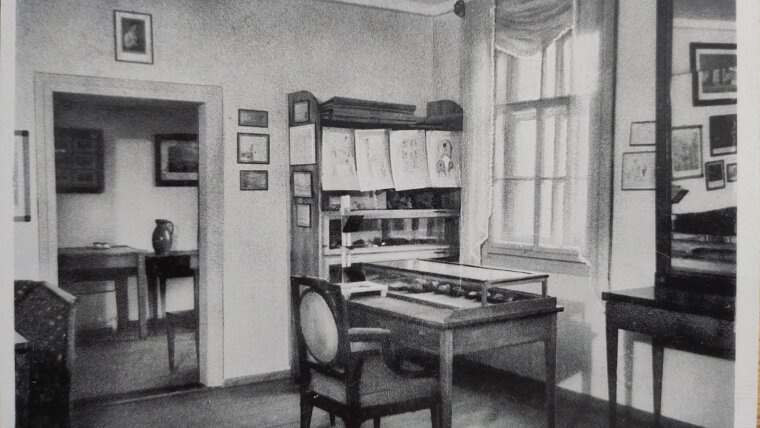

Zum hundertsten Todestag Schillers präsentierte der Verleger Eugen Diederichs (1867–1930) in dem zum Abriss bestimmten Stadtschloss Jena eine „Friedrich-Schiller-Gedächtnis-Ausstellung“. Wenige aus der Zeit um 1800 überlieferte Einrichtungsgegenstände wurden dabei mit einer Vielzahl kunstgewerblicher Objekte der zeitgenössischen Gegenwart (Möbel, Keramik, Schmuck und Textilien) verknüpft. Diederichs wollte den „Brückenschlag zwischen Tradition und Avantgarde, Klassik und Moderne augenfällig machen“ (Justus H. Ulbricht). In einem der 14 Ausstellungsräume wurde für die Zeit der Ausstellung ein „Goethe-Zimmer“ eingerichtet.

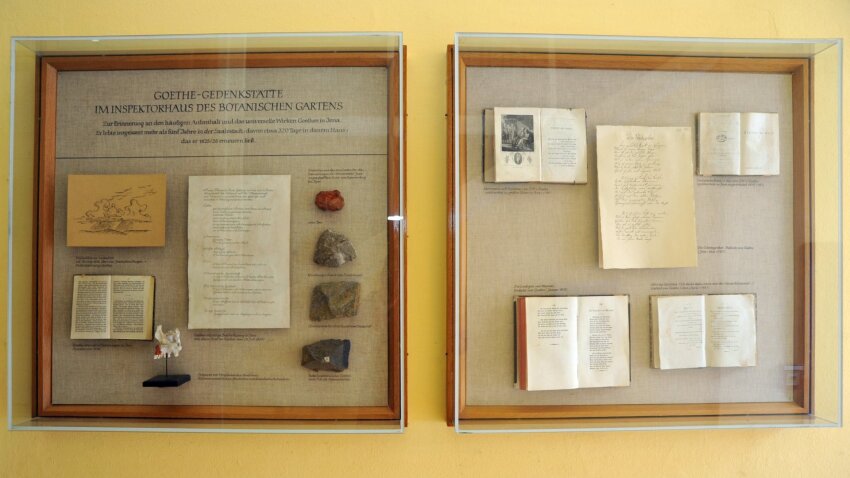

Die „Goethe-Gedenkstätte“ (1954) und ihre Wandlungen

[i] Paul Weber: Städtisches Museum zu Jena. Bericht über die Jahre 1911, 1912, 1913. Jena 1914, 14.

[ii] Paul Weber: Das Jena der Schillerzeit und der Gegenwart. Jena 1921, 12.

[iii] Paul Weber: Führer durch das Jenaer Stadtmuseum und seiner ersten dreißig Jahre. Jena 1929, 55; zur Ausstattung des Raumes vgl. 55 f.